Questo articolo è disponibile in Francese.

Les enseignants et l’enseignement. Une histoire en mouvement – Appel à contribution pour le prochain colloque ISCHE qui aura lieu à Lille, France, 8-11 juillet 2025.

Tout au long de l’histoire, à tous les niveaux et dans tous les types d’apprentissage, l’enseignement est au cœur du processus éducatif.

ISCHE 46 explorera l’histoire des enseignants et de l’enseignement, depuis les temps les plus anciens jusqu’au début du 21e siècle, dans toute sa diversité. L’UNESCO définit les enseignants comme tous ceux qui instruisent les autres. En utilisant une définition large du terme « instruire », ISCHE 46 examinera non seulement l’histoire des enseignants professionnels dans des institutions allant des écoles maternelles aux universités, mais aussi celles des formateurs, des familles, des tuteurs, des associations de jeunes, des mouvements populaires, de l’auto-instruction, et jusqu’aux enseignants non humains tels que d’autres êtres vivants et des dispositifs technologiques.

Le thème du congrès, « Enseignants et enseignement », vise à mettre en lumière les rôles réels et idéaux des enseignants et de l’enseignement dans les écoles et dans la société. Leurs fonctions, leur importance et leur statut ont profondément évolué au cours de l’histoire et continuent d’incarner de nombreuses contradictions. Dans le cas des enseignants, ils ont été des instruments d’alphabétisation, de connaissance et même d’émancipation. La nature même de la fonction des enseignants – mettre à la disposition des autres des connaissances particulières – peut également susciter des attentes et des tensions avec les responsables des politiques éducatives.

Les caractéristiques sociales des enseignants : Qui sont les personnes qui enseignent (professionnellement ou non) ? Que signifie être enseignant et comment le devient-on ? La sociologie historique de l’enseignement interroge l’histoire de la promotion sociale par l’accès à la profession ainsi que la différenciation interne au sein de celle-ci. Les identités et les statuts des enseignants sont multiples et variés, en fonction des disciplines qu’ils enseignent et des institutions dans lesquelles ils travaillent. Les connaissances et les compétences requises pour devenir et travailler en tant qu’enseignant, ainsi que les procédures de recrutement et d’évaluation de cette profession, ont varié selon les matières et les niveaux, et la formation des enseignants a suscité de nombreux débats depuis qu’elle a été institutionnalisée au début du dix-neuvième siècle. Le genre, la sexualité, la classe sociale, l’origine ethnique et d’autres caractéristiques des enseignants ayant influencé leur formation et leur statut, l’analyse de ces facteurs est essentielle à la sociologie historique de l’enseignement.

L’enseignement comme travail : la mise à disposition de savoirs particuliers et les conditions dans lesquelles elle s’effectue ont connu de profonds changements au cours de l’histoire, de même que les conceptions de l’autorité de l’enseignant. De la mémorisation et de la récitation à l’« apprentissage par la pratique » et à l’apprentissage actif, les méthodes des enseignants ont évolué entre permanences et mutations. Les conditions de travail ont changé en raison de nouvelles approches administratives, ainsi que des efforts individuels et organisés des enseignants dans le cadre d’activités professionnelles, politiques, communautaires et/ou syndicales. Les méthodes et les conditions de travail des instituteurs, des professeurs d’université et de ceux qui enseignent dans des contextes non institutionnels présentent des différences importantes qui mettent en lumière des tendances et des questions plus larges.

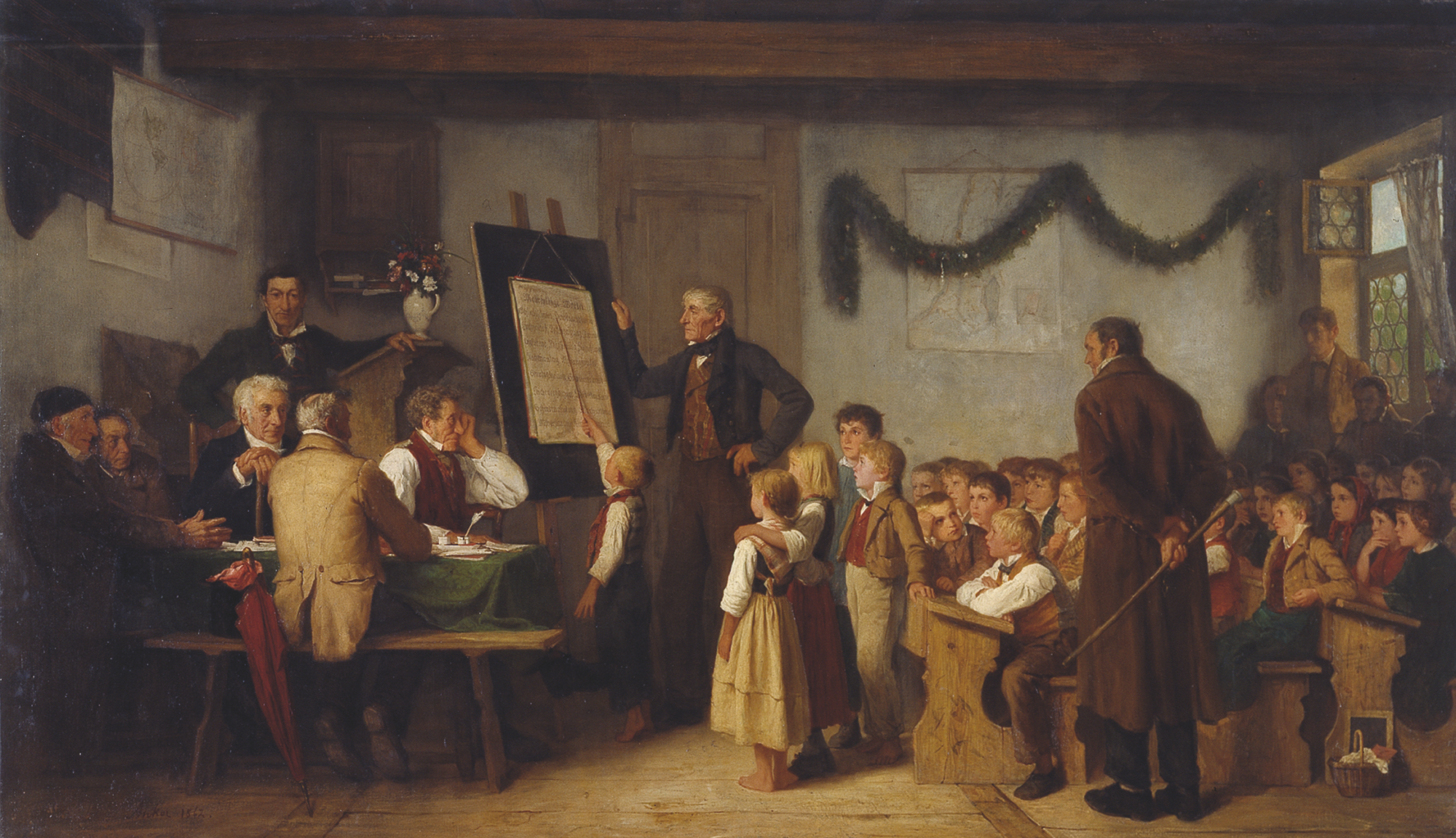

Représentations et connaissance du métier : Les images médiatiques et culturelles des enseignants sont nombreuses et variées, nourries par des mémoires individuelles ou

collectives facilement déformées par le temps. Les productions culturelles du passé (littérature, théâtre, cinéma…) mettent en scène une série d’enseignants dont les personnages servent d’archétypes de bonté ou de sévérité, de l’enseignant engagé auprès de ses élèves à l’enseignant épuisé et cynique. Comprendre l’émergence et l’évolution de ces représentations permet de comprendre comment la culture informe, façonne et réfracte les politiques de l’enseignement et de la mémoire historique.

Pluralisation de l’enseignement et des enseignants : Les enseignants ne sont pas seulement ceux qui sont légitimés professionnellement par l’État et d’autres organismes de certification, mais aussi tous les agents et vecteurs qui mettent le savoir à la disposition des autres. Les mouvements sociaux, culturels et religieux ont été des vecteurs d’enseignements importants dans l’histoire de l’humanité. Les acteurs non humains, tels que les plantes et les animaux, ainsi que les artefacts technologiques dans lesquels le savoir est inscrit, ont également joué un rôle dans l’enseignement et la transmission du savoir à travers les différentes générations.

Aborder l’histoire de l’éducation en mettant l’accent sur les enseignants et l’enseignement requiert une attention particulière aux contextes.

L’ISCHE 46 vise à tirer le meilleur parti de la pluralité des contextes en explorant toutes les périodes historiques et toutes les zones géographiques. Les études de cas, les approches comparatives, les études d’individus et les analyses institutionnelles ou systémiques sont toutes les bienvenues, de même que la diversité des sources et des méthodologies. Toutes les connaissances sur les enseignants et les pratiques d’enseignement, ainsi que leur renouvellement, sont également importantes.

Plusieurs axes peuvent guider les propositions pour cette conférence :

1. Identités et parcours : recrutement, formation, diplômes, reconversions ; approches par le genre, les origines sociales, géographiques, ethniques ;

2. Les conditions d’exercice et de vie des enseignants : prescriptions officielles, vie quotidienne, temps de travail, salaires, entrée dans le métier, retraite, santé,

vulnérabilités ;

3. Les savoirs et les compétences : maîtrise disciplinaire, savoirs pédagogiques, expertise didactique, formation continue ; professionnalisation, autorité dans la classe, pratiques pédagogiques, enseignements interculturels, pédagogies publiques.

4. Les relations, les interactions avec d’autres acteurs : élèves, bien sûr, mais aussi hiérarchie (personnels de direction, d’inspection…) et familles, et rapports entre enseignants, que ce soit au sein de l’établissement scolaire ou lors de rencontres locales, nationales, voire internationales, ainsi que les systèmes politiques et sociaux.

Les relations entre les enseignants et l’Etat devront être étudiées avec soin ; nous nous intéresserons par exemple aux associations d’enseignants, à la syndicalisation et à la

politisation ;

5. Outils pédagogiques et artefacts scolaires : la socio-matérialité de l’enseignement à travers la création, la production et la diffusion des technologies pour l’enseignement.

6. Les enseignants et l’enseignement en dehors de l’école : école et société, rôles culturels et sociaux des enseignants dans la vie communautaire, contextes institutionnels de

pratique et interactions avec les sociétés ; espaces d’enseignement atypiques (prison, hôpital, etc.) ; contextes de crise (guerre, épidémies, catastrophes naturelles).

7. Acteurs non humains et pratiques pédagogiques : l’histoire des enseignants et de l’enseignement au-delà de l’approche centrée sur l’homme.

8. Représentations des enseignants et de l’enseignement dans la littérature, le cinéma et la culture de masse et leur impact sur la mémoire collective.

Mots-clés : recrutement, formation, métiers, identités, pratiques, savoirs professionnels, enseignement, pédagogie, professionnalité, carrière.

Appel à contribution