L’Atelier de la recherche en histoire de l’éducation, soirée jeunes chercheuses et jeunes chercheurs organisée par l’ATRHE. Cet événement est organisé en distanciel et aura lieu le lundi 16 juin 2025, entre 17h-19h.

UNESCO’s Role in Post-War Educational Transformation and Decolonization

UNESCO’s Role in Post-War Educational Transformation and Decolonization

The international webinar series UNESCO’s Role in Post-War Educational Transformation and Decolonization is being organized by the Roma Tre University, University of Coimbra, and University of Geneva. The series will be held on march 26, april 14, and april 16, 2025, at 4:00 pm Rome Time (CET). Each session will feature two parallel panels, inviting participants to actively engage in critical dialogues concerning the multifaceted legacies of decolonization and the complex challenges posed by globalization, with a keen focus on fostering innovative approaches to knowledge production and cultural exchange.

March 26, 2025

Panel 1. Beyond the Empire? UNESCO, Education, and the Contested Terrain of African Decolonization

Panel 2. Whose Knowledge for Development? UNESCO, Technical Education, and the Remaking of Pedagogies in Postcolonial Asia and Africa

April 16, 2025

Panel 3. Bridging Divides? UNESCO’s Influence on Education and Culture in Cold War Eastern Europe

Panel 4. UNESCO: Universal Aspirations, Diverse Realities? Exploring Education, Social Justice, and Gender Equality in a Global Context

May 14, 2025

Panel 5. Reimagining Heritage and Decolonial Cooperation: What Role Do Transnational Networks Play in Shaping Post-Colonial Cultural Identities?

Panel 6. South-South Cooperation: Global Perspectives on Development and Transnational Cooperation from Latin America to Africa

Organized and introduced by

- Marialuisa Lucia Sergio, Roma Tre University

- Miguel Bandeira Jerónimo, University of Coimbra

- Damiano Matasci, University of Geneva

Apprendre et transmettre dans les territoires en marges : contextes, enjeux, dynamique

Appel à communication pour le 7e colloque international de l’Association transdisciplinaire pour les recherches historiques sur l’éducation (ATRHE). Université de Reims Champagne Ardenne, INSPÉ de l’académie de Reims, site de Charleville-Mézières, 2 au 4 juin 2026

Existe-t-il un rapport spécifique aux enjeux éducatifs dans les territoires décrits comme « en marge » ? Peut-on parler, en termes éducatifs, d’une singularité de ces territoires ? Que signifie apprendre, se former et enseigner dans les espaces de banlieue, insulaires, montagnards, périurbains, ruraux, etc., tant en France – y compris dans ses extensions coloniales et post-coloniales – qu’au sein d’autres contextes nationaux ?

Ce colloque invite à se pencher sur l’éducation dans les marges par l’entrée territoriale, dans une perspective tant historique que socio-historique. Les marges constituent une pluralité de territoires par leurs natures, leurs situations, leurs atouts et contraintes. Celles-ci se définissent dans un rapport évolutif à des espaces, des territoires, des groupes sociaux jugés centraux ou davantage conformes à certaines normes. Il en découle des rapports de domination plus ou moins forts. La notion de marges renvoie également à ce qui est loin, en périphérie, voire à la frontière. Ce colloque vise d’abord à dépasser l’opposition entre centre et périphérie, car les marges relèvent de territoires et de dynamiques très hétérogènes. Il veut aussi analyser le caractère relatif et évolutif de la marge en fonction des échelles envisagées et des périodes étudiées. Pour échapper à une vision statique qui essentialiserait des territoires « en marge », l’objectif est de comprendre comment des enjeux éducatifs s’articulent avec des processus de « marginalisation ».

Analyser les territoires en marge amène à examiner des représentations mais aussi des réalités vécues par celles et ceux qui y résident ou y travaillent. La question des marginalités territoriales et des inégalités qu’elles génèrent est posée depuis les années 2000 par la géographie sociale notamment, ainsi que par des sociologues qui ont mis en évidence les particularités des trajectoires scolaires des enfants ruraux (Alpe & Barthes, 2014 ; Champollion, 2013 ; Fagnoni et al., 2017). La question de l’éducation reste néanmoins encore relativement en retrait lorsqu’elle s’observe à partir de ces espaces.

Dans le champ de la recherche historique, les directions explorées par des travaux pionniers ont ouvert de nouveaux terrains d’analyse. Parmi eux, plusieurs ont montré l’intérêt d’étudier les territoires en marge en mettant en évidence les liaisons réelles et imaginaires entre les petites patries et la grande (Chanet, 1996 ; Corbin, 2011), ou encore les ambiguïtés intrinsèques à la scolarisation dans l’Empire colonial (Reynaud-Paligot, 2020), mais aussi le rôle central joué par les instituteurs et institutrices dans le développement de l’École au sein des territoires ruraux (Ozouf, 1967 ; Gavoille, 2010). L’étude du rôle de la localité comme acteur premier (administrés, population, clergé) dans le développement de l’éducation a ouvert de nouvelles perspectives quant aux liens entre enjeux éducatifs et territoires (Blanc-Serra, 2014 ; Dotti, 2020 ; Duvignac-Croisé, 2013 ; Granet-Abisset, 1996, Ferrand, 2020 ; Julliard, 2019 ; Legris, 2021 ; Simien, 2023). La question possède également une dimension économique comme lorsque des familles désirent scolariser leurs enfants, filles comme garçons, loin de leur domicile (Condette, 2012). Enfin, la dimension linguistique de la marginalité doit également être prise en compte (Le Cam, Le Pipec, 2024).

Il convient de porter l’attention sur l’ensemble de ces lieux en marge afin d’analyser l’organisation et les stratégies mises en place par celles et ceux qui y vivent. Il s’agit aussi de prendre en compte, au-delà du cadre scolaire et universitaire proprement dit, des contextes éducatifs variés, qu’ils concernent la formation des adultes, les expériences d’éducation populaire ou les efforts visant à contribuer à la réinsertion de délinquant·es par le biais de l’éducation. Une attention particulière sera portée à la diversité des situations locales. En se focalisant sur les territoires en marge, ce colloque invite à porter un autre regard sur l’histoire de l’éducation, à en analyser les contextes particuliers, les enjeux et les dynamiques à l’œuvre.

Trois axes sont proposés :

Inventivité et stratégies des acteurs (axe 1)

Les dynamiques scolaires dans les marges sont l’œuvre d’une multiplicité d’acteurs. Celles et ceux issu·es du monde éducatif sont régulièrement conduits à inventer et à aménager l’école. Les instances locales (maires, conseils municipaux), les représentants du pouvoir central (préfets, recteurs) et les parlementaires ainsi que les ministres peuvent contribuer à imposer, assouplir, voire contourner les normes, comme dans les Outre-Mer (Fageol, 2021 ; Ferrarrini, 2023) ou dans les territoires ruraux (Cocaud, 1999). D’autres catégories de personnes régulièrement oubliées sont les populations locales elles-mêmes, qui peuvent se mobiliser en faveur de la création ou du maintien d’un établissement scolaire. Par-delà les contraintes (géographiques, économiques, sociales) qui les caractérisent, ces territoires en marge présentent des ressources réelles et des cultures particulières. Comment les acteurs locaux évaluent-ils les besoins éducatifs et comment agissent-ils pour que ceux-ci soient pris en compte (Caspard, 1998) ?

Mobilités des élèves, des personnels et des établissements (axe 2)

La mobilité fait partie intégrante de la vie scolaire ou des loisirs pour les enfants et adolescents résidant dans ces espaces et territoires. La question des distances et de l’accessibilité des lieux de formation représente un véritable enjeu éducatif. Des travaux historiques récents ont montré dans le contexte suisse l’existence de corrélations entre les taux d’alphabétisation au sein des villages et leur éloignement vis-à-vis des écoles (Schmidt, 2022). Hier à pied, aujourd’hui en transport (ramassage scolaire ou véhicules familiaux), nombreux sont les élèves qui, dès leur plus jeune âge, doivent se déplacer sur un trajet long. Mobilité également lorsqu’il s’agit de poursuite d’études. Comment les élèves, leurs familles et les enseignants envisagent-ils les prolongations de scolarité et les études supérieures selon l’offre locale disponible ? Comment s’opèrent les arbitrages, entre partir ou rester (Ansellem-Mainguy, 2021) ? Cette mobilité peut également concerner les enseignants (par exemple « les instituteurs ambulants » des XVIIIe et XIXe siècles ou les écoles ambulantes agricoles ménagères du XXe) et autres personnels (ATSEM notamment). La question de la proximité des établissements avec les familles est décisive et peut conduire à l’élaboration de structures aux formats originaux, notamment un déploiement sur plusieurs territoires comme les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) ou des bibliothèques scolaires nomades.

Organiser et administrer (axe 3)

Les représentations de ces territoires et leurs réalités sont fluctuantes et complexes, y compris au sein même de chacun d’eux. Soulignons à titre d’exemple le rapport entre désertification (exode rural, désindustrialisation) et attractivité nouvelle liée au processus de « rurbanisation ». Les moyens financiers et humains accordés à ces territoires évoluent au fil du temps, permettant la tenue de classes rurales aux effectifs très faibles durant plusieurs décennies avant des fermetures de classes accompagnées de mobilisations fortes (Barrault-Stella, 2021 ; Legris, 2021). La gestion de la pénurie de moyens, le coût important de ces établissements à effectifs réduits conduit à demander plus, comme avec les ZEP rurales (Heurdier, 2023), à demander une organisation et une administration potentiellement différentes au sein des territoires ultramarins, (post-)coloniaux ou étrangers notamment. Comment s’articulent alors les politiques scolaires aux différentes échelles territoriales, y compris lorsque ce territoire s’avère intégrer une frontière ? Il sera intéressant de comprendre aussi comment les situations évoluent lorsque des territoires à la marge deviennent plus attractifs, ou a contrario, lorsqu’ils intègrent un processus de marginalisation.

Consignes aux auteur·rices de propositions :

Ce colloque est ouvert à toutes les périodes historiques et à toutes les échelles, du local à l’international ou au transnational. Sont bienvenues les propositions qui intègrent les outils d’analyse tels que le genre ou la race.

Les personnes souhaitant proposer une communication sont invitées à nous adresser un titre et un bref résumé de leur contribution (300 mots / 2000 signes maximum) en français ou en anglais. Ce résumé devra présenter l’enjeu historiographique et la problématique de la communication, préciser la périodisation et comporter une description du corpus des sources traité. Il devra inclure une bibliographie de 5 titres et proposer 4-5 mots-clés.

Les auteur·rices sont prié·es de préciser leur fonction ainsi que leur affiliation institutionnelle. Les propositions seront rédigées sous forme d’un document Word au format .docx dont le nom sera celui de l’auteur·rice, noté en majuscules. Les propositions de communication seront soumises à expertise. Les notifications d’acceptation parviendront en septembre 2025.

Mostra su Pestalozzi, Girard e Oberlin a Locarno

Il Dipartimento formazione e apprendimento / Alta scuola pedagogica (DFA/ASP) ospita dal 4 marzo al 16 aprile una mostra dedicata al pensiero e alle pratiche pedagogiche di Johann Heinrich Pestalozzi, Grégoire Girard e Jean-Frédéric Oberlin e della loro presenza nei fondi d’archivio della Biblioteca del Dipartimento.

Socio-histoire des politiques éducatives

Séminaire doctoral, Université de Picardie Jules Verne, ED SHS A2U, laboratoire CAREF, Socio-histoire des politiques éducatives . Sous la responsabilité de Julien Cahon, Mélanie Fabre, Sébastien Ledoux et Bruno Poucet.

Les 4 séances du séminaire débutent à 9h30 et se terminent à 12h. Chaque intervention est suivie d’échanges avec les participants. La première et la dernière séance se déroulent en mode hybride (en présence dans les locaux du pôle cathédrale de l’UPJV à Amiens : UFR de droit, placette Lafleur, salle 313). Les séances n°2 et 3 se tiennent entièrement à distance via zoom.

Enseignement de l’éthique, éducation morale et dialogues philosophiques

Les enseignants et l’enseignement. Une histoire en mouvement

Les enseignants et l’enseignement. Une histoire en mouvement – Appel à contribution pour le prochain colloque ISCHE qui aura lieu à Lille, France, 8-11 juillet 2025.

Tout au long de l’histoire, à tous les niveaux et dans tous les types d’apprentissage, l’enseignement est au cœur du processus éducatif.

ISCHE 46 explorera l’histoire des enseignants et de l’enseignement, depuis les temps les plus anciens jusqu’au début du 21e siècle, dans toute sa diversité. L’UNESCO définit les enseignants comme tous ceux qui instruisent les autres. En utilisant une définition large du terme « instruire », ISCHE 46 examinera non seulement l’histoire des enseignants professionnels dans des institutions allant des écoles maternelles aux universités, mais aussi celles des formateurs, des familles, des tuteurs, des associations de jeunes, des mouvements populaires, de l’auto-instruction, et jusqu’aux enseignants non humains tels que d’autres êtres vivants et des dispositifs technologiques.

Le thème du congrès, « Enseignants et enseignement », vise à mettre en lumière les rôles réels et idéaux des enseignants et de l’enseignement dans les écoles et dans la société. Leurs fonctions, leur importance et leur statut ont profondément évolué au cours de l’histoire et continuent d’incarner de nombreuses contradictions. Dans le cas des enseignants, ils ont été des instruments d’alphabétisation, de connaissance et même d’émancipation. La nature même de la fonction des enseignants – mettre à la disposition des autres des connaissances particulières – peut également susciter des attentes et des tensions avec les responsables des politiques éducatives.

Les caractéristiques sociales des enseignants : Qui sont les personnes qui enseignent (professionnellement ou non) ? Que signifie être enseignant et comment le devient-on ? La sociologie historique de l’enseignement interroge l’histoire de la promotion sociale par l’accès à la profession ainsi que la différenciation interne au sein de celle-ci. Les identités et les statuts des enseignants sont multiples et variés, en fonction des disciplines qu’ils enseignent et des institutions dans lesquelles ils travaillent. Les connaissances et les compétences requises pour devenir et travailler en tant qu’enseignant, ainsi que les procédures de recrutement et d’évaluation de cette profession, ont varié selon les matières et les niveaux, et la formation des enseignants a suscité de nombreux débats depuis qu’elle a été institutionnalisée au début du dix-neuvième siècle. Le genre, la sexualité, la classe sociale, l’origine ethnique et d’autres caractéristiques des enseignants ayant influencé leur formation et leur statut, l’analyse de ces facteurs est essentielle à la sociologie historique de l’enseignement.

L’enseignement comme travail : la mise à disposition de savoirs particuliers et les conditions dans lesquelles elle s’effectue ont connu de profonds changements au cours de l’histoire, de même que les conceptions de l’autorité de l’enseignant. De la mémorisation et de la récitation à l’« apprentissage par la pratique » et à l’apprentissage actif, les méthodes des enseignants ont évolué entre permanences et mutations. Les conditions de travail ont changé en raison de nouvelles approches administratives, ainsi que des efforts individuels et organisés des enseignants dans le cadre d’activités professionnelles, politiques, communautaires et/ou syndicales. Les méthodes et les conditions de travail des instituteurs, des professeurs d’université et de ceux qui enseignent dans des contextes non institutionnels présentent des différences importantes qui mettent en lumière des tendances et des questions plus larges.

Représentations et connaissance du métier : Les images médiatiques et culturelles des enseignants sont nombreuses et variées, nourries par des mémoires individuelles ou

collectives facilement déformées par le temps. Les productions culturelles du passé (littérature, théâtre, cinéma…) mettent en scène une série d’enseignants dont les personnages servent d’archétypes de bonté ou de sévérité, de l’enseignant engagé auprès de ses élèves à l’enseignant épuisé et cynique. Comprendre l’émergence et l’évolution de ces représentations permet de comprendre comment la culture informe, façonne et réfracte les politiques de l’enseignement et de la mémoire historique.

Pluralisation de l’enseignement et des enseignants : Les enseignants ne sont pas seulement ceux qui sont légitimés professionnellement par l’État et d’autres organismes de certification, mais aussi tous les agents et vecteurs qui mettent le savoir à la disposition des autres. Les mouvements sociaux, culturels et religieux ont été des vecteurs d’enseignements importants dans l’histoire de l’humanité. Les acteurs non humains, tels que les plantes et les animaux, ainsi que les artefacts technologiques dans lesquels le savoir est inscrit, ont également joué un rôle dans l’enseignement et la transmission du savoir à travers les différentes générations.

Aborder l’histoire de l’éducation en mettant l’accent sur les enseignants et l’enseignement requiert une attention particulière aux contextes.

L’ISCHE 46 vise à tirer le meilleur parti de la pluralité des contextes en explorant toutes les périodes historiques et toutes les zones géographiques. Les études de cas, les approches comparatives, les études d’individus et les analyses institutionnelles ou systémiques sont toutes les bienvenues, de même que la diversité des sources et des méthodologies. Toutes les connaissances sur les enseignants et les pratiques d’enseignement, ainsi que leur renouvellement, sont également importantes.

Plusieurs axes peuvent guider les propositions pour cette conférence :

1. Identités et parcours : recrutement, formation, diplômes, reconversions ; approches par le genre, les origines sociales, géographiques, ethniques ;

2. Les conditions d’exercice et de vie des enseignants : prescriptions officielles, vie quotidienne, temps de travail, salaires, entrée dans le métier, retraite, santé,

vulnérabilités ;

3. Les savoirs et les compétences : maîtrise disciplinaire, savoirs pédagogiques, expertise didactique, formation continue ; professionnalisation, autorité dans la classe, pratiques pédagogiques, enseignements interculturels, pédagogies publiques.

4. Les relations, les interactions avec d’autres acteurs : élèves, bien sûr, mais aussi hiérarchie (personnels de direction, d’inspection…) et familles, et rapports entre enseignants, que ce soit au sein de l’établissement scolaire ou lors de rencontres locales, nationales, voire internationales, ainsi que les systèmes politiques et sociaux.

Les relations entre les enseignants et l’Etat devront être étudiées avec soin ; nous nous intéresserons par exemple aux associations d’enseignants, à la syndicalisation et à la

politisation ;

5. Outils pédagogiques et artefacts scolaires : la socio-matérialité de l’enseignement à travers la création, la production et la diffusion des technologies pour l’enseignement.

6. Les enseignants et l’enseignement en dehors de l’école : école et société, rôles culturels et sociaux des enseignants dans la vie communautaire, contextes institutionnels de

pratique et interactions avec les sociétés ; espaces d’enseignement atypiques (prison, hôpital, etc.) ; contextes de crise (guerre, épidémies, catastrophes naturelles).

7. Acteurs non humains et pratiques pédagogiques : l’histoire des enseignants et de l’enseignement au-delà de l’approche centrée sur l’homme.

8. Représentations des enseignants et de l’enseignement dans la littérature, le cinéma et la culture de masse et leur impact sur la mémoire collective.

Mots-clés : recrutement, formation, métiers, identités, pratiques, savoirs professionnels, enseignement, pédagogie, professionnalité, carrière.

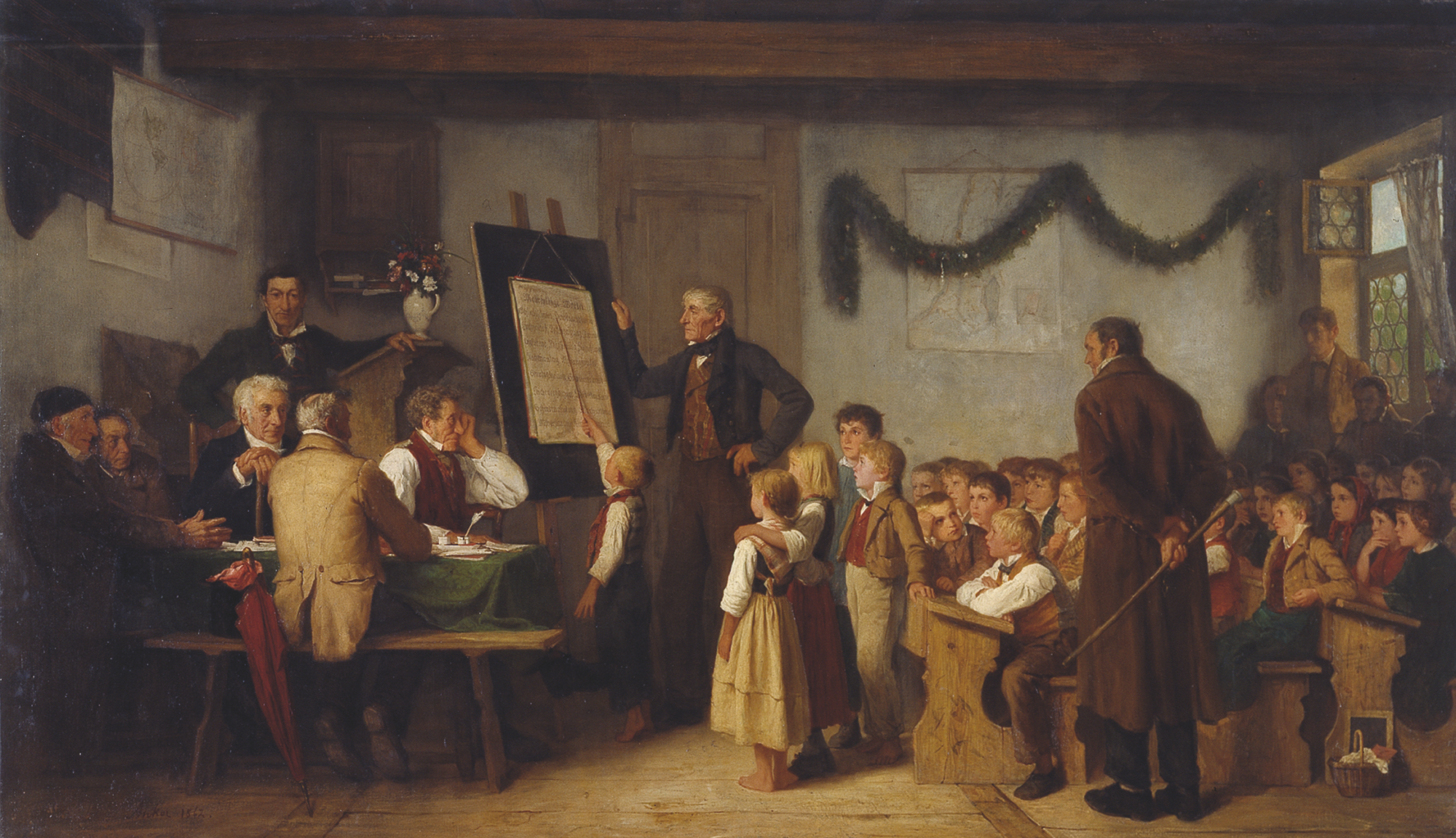

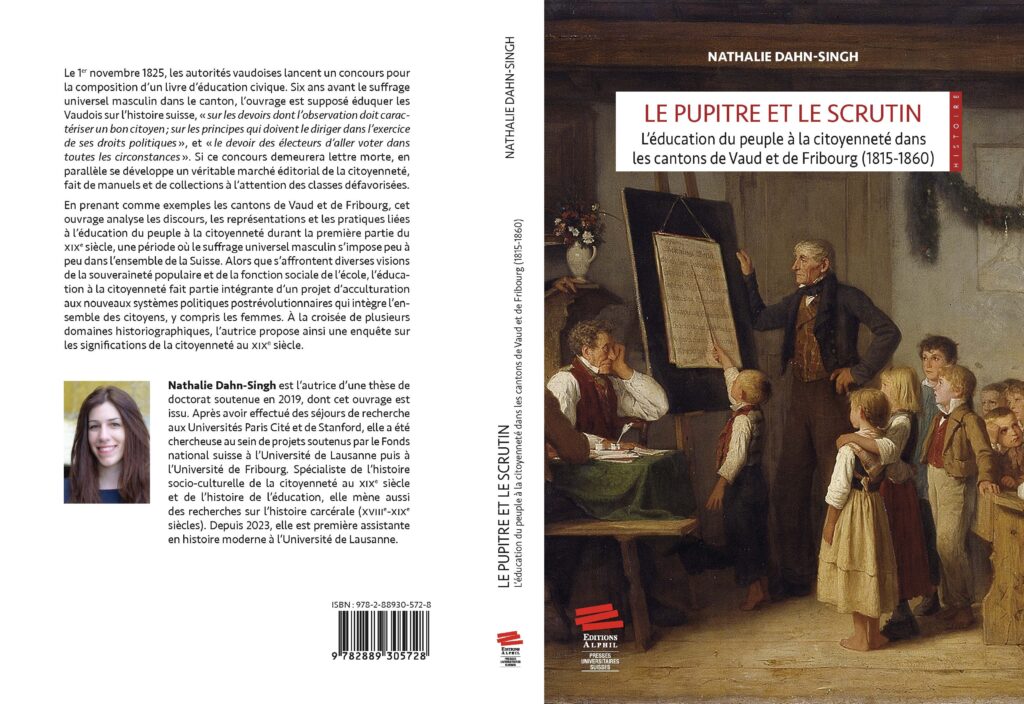

Le pupitre et le scrutin. L’éducation du peuple à la citoyenneté dans les cantons de Vaud et de Fribourg (1815-1860)

Nouvelle parution : Nathalie Dahn-Singh, Le pupitre et le scrutin. L’éducation du peuple à la citoyenneté dans les cantons de Vaud et de Fribourg (1815-1860), Alphil.

Le vernissage aura lieu le jeudi 30 novembre 2023 à 18h30 à l’Espace Dickens à Lausanne.

Assemblée générale

Chères et chers collègues

étant donné que le Congrès de la SSRE/SGBE se tiendra virtuellement cette année, le Groupe de travail Recherche en histoire de l’éducation SSRE/SGBE a décidé de reporter son Assemblée Générale au Congrès de 2021.

Cordialement, Karin Manz